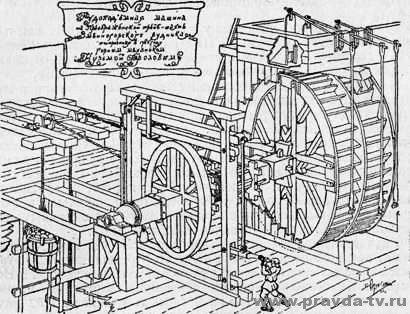

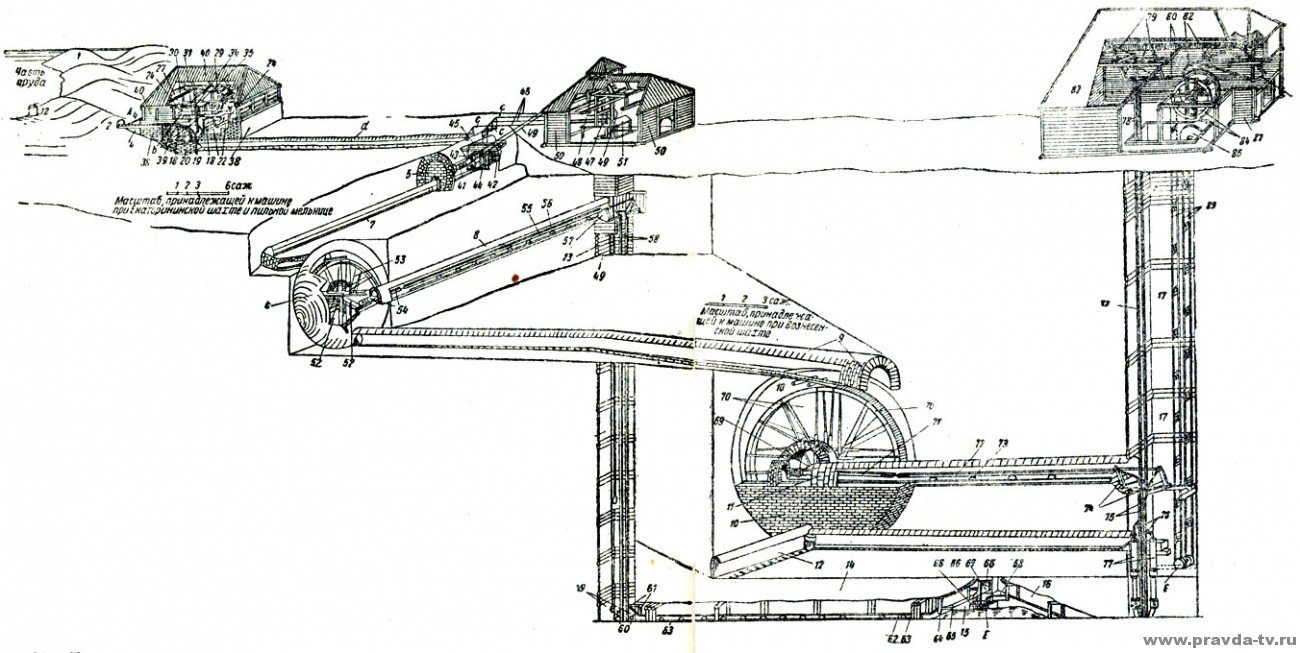

Рудоподъёмная машина К. Д. Фролова в Змеиногорске

В историю техники, XVIII век вписал не только первую страницу начальной летописи промышленной революции — прядильную машину Дж. Уайетта (1735), станки с суппортом А. Нартова, паровую машину И. Ползунова и прокатные станы Е. Кузнецова, но он же заполнил и последнюю главу в создании гидросиловых установок, известных человечеству издавна. Инженерная мысль в этой области, словно на излете фантазии, породила три крупнейших в мире сооружения: водопроводную установку Р. Салема в Марли для подачи воды в фонтаны Версальского парка, водопроводную установку Смита у лондонского моста с батареей поршневых насосов и гигантскую гидросиловую систему Козьмы Фролова на Змеиногорском руднике в горах Алтая. Не фонтаны для увеселения публики, а грандиозный завод-автомат приводила в движение вода речки Змеевки, в 1785 году пущенная по подземному каналу. Два с лишним километра пробегала вода, вращая колесо высотой с 5-этажный дом, приводя в действие множество механизмов, совершая вместо людей тяжелую работу: по доставке руды из глубин земли, по размельчению ее, толчению, промывке, обогащению, сортировке и перевозке (в вагонетках, по рельсам!) в складские помещения.

Размещался фроловский гигант под землей — чтоб и зимой, когда скована река льдом, работа воды не останавливалась. «Несравненный образец инженерной мысли XVIII века», как назвали завод Фролова современники и потомки, таит в себе много ценного для тех современных и будущих гидротехников, кто посвятит себя решению проблем экологически чистых видов энергии и кто не сможет обойти законный вопрос: отчего Козьма Фролов, помогающий смертельно больному Ползунову в 1766 году налаживать огнедышащую паровую машину, сам остался верен традиционному водяному колесу и создал именно на его основе могучий по размаху завод-автомат?

Исследователи, пытаясь понять упорство Фролова, рассуждали так. Фролов был позван на Алтай фактически по сигналу SOS: верхние слои алтайской земли, когда-то богатые серебряной и золотой рудой, истощились, и в государеву казну (а алтайские рудники были собственностью императорской семьи) приток злата-серебра грозил вовсе прекратиться. Да кайлами и лопатами из глубин земли много руды и не добудешь. Тем более что работные люди на рудниках — сплошь приписные крестьяне да беглые из центра России. Их совершать трудовые подвиги не заставишь. Назревал кризис, и решать его надо было срочно. А паровая машина Ползунова, хоть и обещала облегчить труд и ускорить добычу, но делом была новым, доверия не внушала — ни начальству, ни работным людям, ни умнице Фролову, тем более что Алтай — край речной, водной силой богатый. Вот и пошел Фролов по традиционному пути, но — довел всем известную идею гидросиловой установки серией своих изобретений до совершенства…

Логичные рассуждения. Может, так и было.

Кризис рудничного хозяйства Алтая Фролов остановил: ежегодная добыча серебра возросла сразу до 670 с лишним пудов, а золота — до 21 пуда. И, может быть, потому судьба его сложилась не в пример Ползунову и тысячам других русских изобретателей счастливо — высоких чинов и званий достиг при жизни, сына Петра преемником своему делу вырастил. Облегчил труд не грядущим поколениям, как мечтал Ползунов, а живущим, при нем страждущим от изнурительного труда.

И все-таки есть что-то в истории отношений двух славных изобретателей такое, что освещает иначе отказ Фролова от «огнедействующей махины»: будто побаивался он ее, будто силился доказать грандиозностью своего строительства, что и про тысячелетний опыт предков забывать не след…

Генерал Андрей Иванович Порошин долго просматривал заводские ведомости о добыче золота за последнюю треть ноября и почти над каждой страницей морщился и недовольно хмыкал. Вот уже несколько месяцев, как он вынужден был покинуть Петербург, ради того, чтобы на месте в центре Колывано-Воскресенских заводов разобраться с неурядицами в золотом имении императрицы. И тем не менее добыча золота и серебра с приездом Порошина ничуть не возросла, а как-то оцепенело замерла на прежнем уровне. Генерал прикинул — если и далее пойдут с заводов ведомости такого содержания — в год более трехсот пудов серебра не выйдет. Многое на Алтайских заводах и рудниках не нравилось Порошину и вызывало у него раздражение. Добыча золотых и серебряных руд — это половина дела. Венец делу — золотые караваны в столицу, отправляемые в удачливые годы по три раза за зиму. А чтобы удовлетворенно смотреть на сдержанное полыханье драгоценных слитков в заводской пробирной лаборатории, надо надеяться на труды приписанного к заводам крестьянина. Но крестьянин, даже если он прилежный землепашец, к рудничному делу незаобычен. Ему необходима новая горняцкая наука в рудничном забое. И это в силах начальника всех колыванских заводов и рудников пригнать крестьянина из деревень, находящихся за сотни верст от шахтных глоток, и направить сермяжного в эти самые глотки или заставить его сутками и месяцами беспрерывно «находиться у угольного жженья для плавильных печей». А вот куда направить удар горняцкого кайла и как дать верный толк извлеченной на белый свет руде — то забота маркшейдеров, шихтмейстеров, гиттен-фервальтеров1 Их-то в распоряжении генерала Порошина не так много.

Нет, по штату все вроде бы в ладу с расписанием. Тут, как говорится, на всяк шесток — по сверчку посажено, да толку от многих — бумажное стрекотанье по шаблонным циркулярам. А в пробирне от такой службы серебряных слитков не прибывает. В Петербурге Порошину, может быть, за отдаленностью, казалось, что ему не составит труда заставить быстрее вертеться рудоподъемники на Змеевских шахтах. Ан нет! На месте он застал старые демидовские строения и ветхое оборудование, которое, заставь работать попроворнее,— рассыплется, рухнет… И всего-то два десятка лет миновало с тех пор, как перешел Алтай от Демидовых в императорское владение. И даже кое-кто из купеческих приказчиков остался на рудниках и у плавильных печей. Но с каждым годом как будто выветривалась удача из прокопченных приземистых заводских строений — приток серебра и злата в казну не возрастал.

1Младшие офицерские чины горного ведомства.

…Генерал Порошин подержал рыхлую пачку серых ведомостей, как бы взвешивая, и, резко отбросив их на дальний край стола, кликнул писаря. Тот вошел юрко, и через минуту над чистым листом готовно завис косой срез пера.

— Пиши,— приказал Порошин,— на Чаусский острог поручику Москалеву…

Кончик пера запорхал над столом: «…от 15 июня сего года из Екатеринбурга требованы на Змеевский рудник на похверк1 штейгер Козьма Фролов с одним бергауром. Как слышно, они оттуда давно уже отправлены, точию здесь и поныне не явились и где следуют неизвестно. Того ради, получа сие, приказываю вам от проезжающих мимо Чаусского острога разведать и обстоятельно осведомиться. И что по осведомлению нашему явится, о том прислать рапорт немедля…»

1 Похверк —устройство для дробления и обогащения руды.

Через пять дней поручик Москалев, читая подорожные всех, кто следовал по Сибирскому тракту со стороны Урала, задавал предъявителям один и тот же вопрос: «Не встречался ли на почтовых станциях штейгер Фролов?» Мало ли что может приключиться за месяц пути… Может статься, штейгер болен или застрял где-нибудь по досадному дорожному курьезу, а известить колывано-воскресенское горное начальство нет случая… До тошноты надоевший ему вопрос поручик перестал задавать только в феврале, когда по устоявшемуся зимнику к чаусскому шлагбауму подкатило два крытых возка. Из первого, отбросив кожаную полость, неторопливо вышел мужчина средних лет в синем мундире горного ведомства. Когда он приблизился к будке караульного, оказалось, что чин его невелик — всего-навсего маркшейдер. Поручик, хоть и вяловато, а все же оживился и протянул руку за подорожной. Прочел ее и, облегченно ругнувшись, всплеснул руками:

— Какой леший, господин Фролов, вас по Сибири водит! Я уж извелся тут всякого-каждого проезжего расспрашивать о вашей персоне. Будете ночевать или я прикажу сразу свежий подстав запрягать? Ждет вас его превосходительство в Барнаульском заводе…

За чаем, отогревая озябшее лицо и оттого скованно улыбаясь, Фролов коротко рассказал любопытствующему поручику, в чем состояла загвоздка с его отъездом из Екатеринбурга.

— Две канцелярии меня не поделили. Наша Екатеринбургская и Колывано-Воскресенская. Его превосходительство господин генерал меня еще по осени затребовал, а наши не отпускали.

— Видать, здешняя повесомее будет, коль все же в Барнаул следуете?

— В рассуждение надобно принимать не то — какова весомость. Иное надобно учесть. Наша в столице тоже не на последнем счету. Но она подчинена бергколлегиуму. А у господина Порошина указ от самой императрицы. А впрочем,— Фролов посмотрел в низкое оконце на густеющие волокна поземки,— пожалуй, вы, господин поручик, правы. Здешняя по драгоценной части повесомее будет.

Фролов не стал растолковывать офицеру всех подробностей. К чему они человеку стороннему, не горнозаводскому.

Штейгер приглянулся поручику своей несуетливостью, незлобивым отношением к тяготам дороги — вишь, не кричит: «Закладывай без прометки». И он спросил Фролова, совсем по-домашнему:

— А родом-то откуда будешь?

— Полевской. С Урала. Про Полевской завод слышали? Там моя отчина.

— Вишь ты! — обрадовался поручик.— Я ведь почти из тех мест. А здесь много наших. Иной раз думаю — и до чего ж заманчивую стежку-дорожку Демидовы в эти края протоптали. Демидовых здесь давно уж нет, а уральские люди в алтайские горы все еще тянутся.

— Да ведь не по своей же воле,— обронил Фролов.

— Как не по своей?

— Да так, дорогой земляк. Думаю, что наша горная присяга не больно-то от вашей воинской отличается. Я хоть и не произведен в новое офицерское звание, а все одно присягал, когда удостоился штейгера. Так что теперь моя воля присягой, будто шея лошади хомутом, схвачена. А не пора ли закладывать, господин поручик? Метель силу набирает, суметы дорогу перехватывают.

— Ну, коль ты таким указом выхвачен у Екатеринбурга, то что тебе метель. Теперь тебе дороги никто не перехватит,— дружелюбно проговорил поручик и встал, чтобы распорядиться о лошадях.

Когда два возка, уносивших Фролова него бергаура, истаяли в дыхании поземки, поручик Москалев еще раз подумал: «Видать, важен этот штейгер, коли из-за него две высоких канцелярии в тяжбу ударились…»

Насколько важен и полезен будет штейгер Фролов для Колывано-Воскресенских заводов, генерал Порошин быстрее других понял еще в ту пору, когда осматривал в Екатеринбурге золотоизвлекательную машину, построенную Козьмой Фроловым. Порошина трудно было удивить техническими новшествами, но и он, знаток лучших достижений по части строительства рудничных машин европейского образца — лично осматривал заводы в Швеции — даже он восхищенно замер у грохочущего сооружения. Больше всего его поразила простота решения узлов и деталей, позволявшая извлекать из руды полезную часть. Порошин увидел в машине Фролова новый, неведомый дотоле шаг к пониманию характера руды. А уж совладать с этим, природой данным характером, коли он верно схвачен, можно силой воды. На понимании характера материала, с которым пришлось иметь дело, и строились практические расчеты Фролова, когда он запускал в действие каскад последовательного дробления руды с промывкой на каждой стадии. «А ну-ка, проверю я — каковы хвосты?» — подумал в те минуты Порошин, памятуя, что о чуткости машины можно судить по содержанию золота в так называемых хвостах, то есть в том материале, которому суждено ложиться в отвалы. Генерал велел бергпробиреру учинить принародно несколько контрольных проб. Учинил. В золотопромывательном лотке было пусто. Ни золотинки не блеснуло на дне! Козьма Фролов спокойно наблюдал за опытами. Недоверие его не обижало. Порошин был не первым, кто пытался «ухватить» машину его изобретения «за хвост». Всякий раз в ладони проверяющего не оставалось и намека на золотой след. Тогда же, во время екатеринбургского знакомства, генерал спросил Фролова:

— Сия машина приспособлена к руде определенного свойства. А ежели золото будет в ином сообществе минералиев? Что тогда?

— Случалось, ваше превосходительство, и такое. В бытность мою при Уктусском заводе. Похверки там были построены под смотрением Виттиха. Худые, осмелюсь заявить, похверки, понеже все золото из кварца на них уловить никакого способу не было. А все, опять-таки, в характере золота. Ведь на Березовском руднике сей металл, кроме видимых зерен, срастается с кварцем, самым наитончайшим образом. И как ни дроби тот кварц — вода тонколистоватое золото смоет за милую душу. Вот я и предложил уктусскому начальству свой способ. До запуска руды на похверк ее надобно прокалить, накрепко обжечь. Золото, которое чешуйчатое, спекается при этом в малые капли, они тяжеле становятся. Их вода уже не за всяк-просто в отвал смоет, а в назначенном месте эта капля остановится. Одноконечно судить нельзя, но ежели воде воли не давать, а соразмерить ее ток с характером руды, то небезуповательно, ваше превосходительство, что вода с рудою будет собеседовать с великою пользой.

— А слышал ли ты, штейгер, о колыванских рудах, о рудах с горы Змеевой?

— Как не слышать. У наших господ офицеров и образчики той руды имеются.

— Что же с такими рудами предпринимать стал бы?

— О том с налету судить не смею. Опыты надобно…

— Вот и готовься к таковым. На Змеевском руднике.

А теперь, чтобы яснее представить — каким образом в руках генерала Порошина оказался указ императрицы, позволявший начальнику Колывано-Воскресенских заводов брать горных специалистов из любого ведомства, пора сказать несколько слов о Змеевском руднике, вообще о горнозаводском Алтае, Упомянутый указ — всего лишь следствие. А причина — она сокрыта в недрах. До самого конца XIX века в России валютным металлом было серебро. Впервые обрела Россия сей нужнейший металл, добытый не на заморских, архангельских и прочих рынках, а в своих глубинах только к концу XVII века. То было серебро из Нерчинских рудников. История открытия того перво-обретенного серебра полна драматизма и, как всякое событие, имеет затяжную предысторию. Золото на Руси искали при всех государях, предшествовавших Петру Великому. Каких только легенд о богатых рудах не наслушались первые Романовы. Но легенды развеивались, а злата-серебра при выезде на заявленные места не являлось. От беломорских островов до прикаспийских топей метались тайно и явно государевы рудознатцы с воинскими командами в поисках вожделенного металла, но будущему императору Петру приходилось раскошеливаться и приобретать серебряные ефимки заморской выделки, чтобы перечеканить их на русские рубли. И вот почти в конце XVII века пришло из Томского воеводства известие — сыскалась серебряная руда на речке Каштак. Места доступные. Известие подтверждалось мешочком с рудным каменьем. Петр ухитрился проверить ту руду даже в Амстердаме. Подтвердился серебряный признак! Послали на Каштак отряд. Рудознатцев сопровождало несколько сот оружных казаков, и неспроста, как показали события. Был в этом отряде рудоплавильный мастер грек Александр Левандиани, командированный в Сибирь самим Петром. Едва добрался отряд до таежного распадка на Каштаке, едва заложили первые шахты и основы будущих плавильных печей, как нагрянули кочевники. Левандиани сообщил Петру, что рудознатцы не могут заниматься своим художеством — их убивают. Кочевники яростно нападали на томский отряд, требуя разрушения новопостроенного острога и плавилен. Не устояли поредевшие томские казаки. Оставили острог. Дело заглохло, да так прочно, что к этому серебру не возвращались лет сто, а то и больше. Не проявив своего рудоплавильного искусства, Левандиани остался зимовать в Томске, а в начале 1701 года получил указ следовать в Нерчинск. Оттуда с речки Серебрянки и пошло первое российское серебро, найденное местными жителями еще за полтора десятка лет до приезда Левандиани. Но что такое пять пудов серебра в год для огромной страны! Едва ли на приличные парики всем придворным хватит такого достатка. Серебряный голод в России не прекращался.

Через пятнадцать лет после провала на Каштаке Петр отправил вверх по Иртышу трехтысячный отряд подполковника Бухгольца за «песошным бухарским золотом», а через два года за тем же золотом отправилась из Астрахани экспедиция князя Бековича. От отряда Бухгольца уцелела треть, а второй, более многочисленный, был полностью уничтожен в окрестностях Хивы. И пока длилось такое российское среброскудие, сибирские мужики Степан Костылев и Михаила Волков, трижды (1718, 1719 и 1720 годы) обшарив алтайские предгорья, заявили новое рудное место. Они и сами не ведали, что открыли. Зато ведал о том, чем богаты алтайские руды из-под горы Синюхи, обретший славу заводчик Акинфий Демидов. Просточадцев Костылева да Волкова он обошел. И не на поисковой тропе, а в коридорах Екатеринбургской горной конторы.

Алтай к своим руками Демидовы прибрали в 1725 году. Что извлекал на Невьянском заводе из алтайской меди именитый заводчик — в том ученые убедились совсем недавно, спалив в дуге спектрографа пробу сажи из невьянских печей. Легенда о демидовском серебре подтвердилась. Сам же Никита Акинфиевич, почуяв, что вокруг его Колывано-Воскресенских рудников пахнет паленым и запах этот долетает до чутких ноздрей императрицы, разыграл явку пред монарший очи со слитками серебра, которое якобы столько-только явилось». Было ��то уже в 1744 году. Два десятка лет валютный металл шел мимо казны! С 1747 года царственная длань накрыла Колывано-Воскресен-ские рудники и простиралась над ними на протяжении полутора веков.

Пора вернуться к Фролову. Он в 1744 году только начинал свой трудовой путь. Начинал горным учеником, имея за плечами арифметическую школу в Полевском. Подобных школ на Урале было несколько, почти при каждом заводе. У истоков этих первых центров просвещения стоит один человек — Василий Никитич Татищев, сделавший для освоения Урала очень много. К середине восемнадцатого столетия в России, благодаря стараниям таких людей как Татищев, появились понятливые и образованные люди по части отыскания золотых и серебряных руд. Кроме Забайкалья и Алтая, их копали и плавили на Урале и в Финляндии. Но поиски поисками, а важнее всего были результаты — сколько добывали и сколько выплавляли.

Порошин, негодуя на проволочки екатеринбургской горной канцелярии, в письме к сенату обрушивал на весы справедливости увесистую гирьку: уральские заводы добывают в год какой-то пуд золота, а Колывано-Воскресенские — двадцать пудов! Да прибавьте сюда четыре сотни пудов серебра… Где нужнее Фролов?

Затянувшуюся тяжбу меж ведомствами — какая старинная болезнь! — разрешил указ императрицы, предписавший бергколлегии, «дабы оная о штейгере Фролове затруднений не чинила, а оставила б ево при Колывано-Воскресенских заводах, ибо польза интересная тех заводов несравненная с Екатеринбургскими».

Добравшись до Барнаульского завода, Фролов задержался там на несколько дней. Какое-то время ушло на осмотр серебро-плавилен. Ничего нового и примечательного для себя уральский штейгер не нашел. Да и сам Порошин в приватной беседе обмолвился:

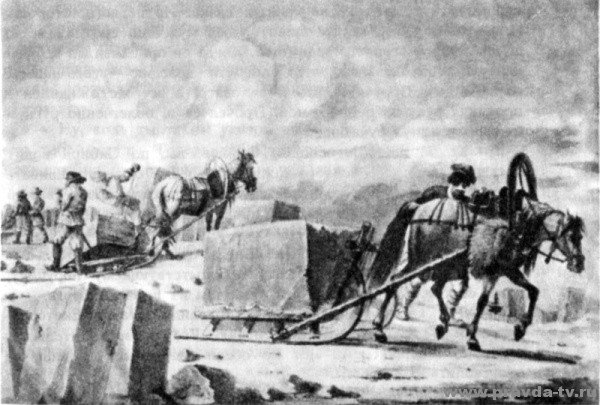

— Плавильни — не твоя забота, штейгер. Там саксонский глаз за делом наблюдает, и у меня нет причин быть недовольным трудами приезжих мастеров. Твоя забота, господин штейгер, будет заключаться в том, чтобы не иссякал вон тот обоз.— При этом Порошин указал в окно, обращенное в сторону крутояра, взрезанного оврагом, по дну которого змеилась дорога. В долину реки Барнаул1, к заводской плотине спускалась вереница груженых саней. Фролов представил, как неслышный за стеклами генеральского кабинета скрип полозьев тонко вспарывает вечереющий дымный воздух над рекой, над заводом, над караульной будкой, и ему показалось, что он не уезжал из Екатеринбурга. Голова обоза уже вползала на плотину, под которой попыхивали трубами печи, а хвост рудовозного каравана терялся за изломом горы в ранних февральских сумерках.

— Надобно, чтоб такой обоз со Змеевской рудой шел безостановочно,— мечтательно, но с нотой назидания проговорил начальник заводов и, подойдя к окну поближе, некоторое время молча вглядывался в пространство, будто бы ища там ответа на вопрос: «Что же предпринять для рождения безостановочного обоза?»

1 Река в то время именовалась не Барнаулкой, а Барнаулом.

— Я уже распорядился,— продолжил Порошин, вернувшись в кресло,— чтобы из всех деревень, приписанных к нашим заводам, было выделено достаточное число крестьян на заводское дело. Теперь крестьяне каждогодно, вместо сорока, будут выполнять заводской урок по сто шестьдесят дней. А это, братец мой, означает, что и лесу для шахт будет доставлено столько, сколько потребно, то ж — на выжигание угля, то ж — с подвозом руды. Твоя забота, штейгер,— Змеевские похверки! Ручная разборка руды — занятие мешкотливое! У меня надежды на сей дикарский способ малые. Тут хоть всю губернию к рудным кучам сгони — дело едва-едва поправится. С похверками в Змееве весьма худо. Странный народ эти саксонцы. Сами работают недурно, правда, не всегда без оплошки. А в чем оплошка? Да вот повымерли — Краненг пять лет, как опочил, Рит в прошлом году,— и после себя в Змееве ни одного русского мастера по возведению похверков не оставили. Впрочем, не так давно там на отводном канале строил пильную мельницу наш заводской человек — Ползунов. Да ведь и он уральской выучки! Надо взглянуть на его постройку. Затея мне представляется небезуспешной. Она просто не завершена. Ныне он огнедействующей махиной занят. Дело новое…

Перед отъездом в Змеёво Фролов был целый день свободен — генерал позволил малый роздых после долгого Сибирского тракта.

Фролов вышел за земляной вал Барнаульской крепости и направился в слободу. Когда проходил крепостные ворота, в глаза бросилась тень, отбрасываемая на снег кованым двуглавым орлом. Наст был до того грязен от заводской копоти, что тень как бы сливалась с ним. А в слободе на правом берегу Барнаула снежок был чист и капустно похрустывал. Редкие прохожие — свободный от дневного урока люд — были мало склонны к беседам, но в их говоре, выкатывавшемся на морозный воздух, явственно преобладало округло-звонкое северное «о», отличавшее жителей слободы от прочих сибиряков, с которыми довелось разговаривать Фролову, следуя по тракту. Один из работных людей обронил:

— Да тут, ваша милость, почитай вся улица и заулок — сплошь олонецкие. Уже и молодые обдетились, а кто и внуками оброс.

— А уральские есть?

— Куда ж им деться. С миру по сосенке, с губернии по мужику — вот тебе и барнаульский работник.

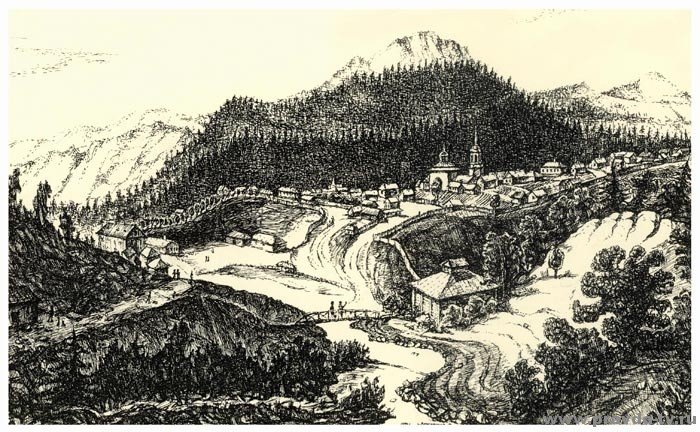

Фролов поднялся по извилистому логу на плоскую вершину горы — тропа тянулась к деревянной церковке, царившей над окрестностями. Переведя дух и осенив разгоряченный лоб крестным знаменьем, Козьма обернулся в сторону завода и несколько минут стоял неподвижно, не отгоняя мысли о том, что открывшаяся сверху картина очень похожа на екатеринбургскую: речка, перехваченная плотиной, и заснеженный лед пруда, чуть пониже — смягченное зимой очертание крепостного вала и притиснутые к земле плавильни, а дальше — короткие ровные ряды жилья. Слева вдоль уступа речной долины нависала темная волна сосняка, а на север от завода пологое возвышение разгоралось в полдневном воздухе полыханием краснотала. В зарослях его терялась дорога, по которой несколько дней назад штейгер прибыл в Барнаульский завод. Фролов как бы оглянулся на родные места, подумал: «Сходственно с Екатеринбургом, да не совсем. Берега Исети, пожалуй, поразмашистей, поположе и пониже. А отчего же сходство напросилось? Завод, плотина, пруд — вот что! И на Урале, и здесь — все образовано на стержне реки…»

Козьма вошел в церковь, постоял в притворе, уплатил медную денежку за свечу и прошел глубже. Поискал глазами икону своего святого, но, не найдя ее, потянулся фитильком свечи к лампаде у иконы покровителя всех путешествующих и труждающихся. Неясно представилась завтрашняя дорога в Змеевский рудник.

— Благодарю тя, пресвятой Николай Угодник, за твою многую благость в пути моем…— прошептал уралец и вышел из сумерек церкви на солнечный свет. Недолго постоял на низенькой паперти, и взгляд его невольно повлекло к простору, сиявшему слева. Козьма напрямик по убродному снегу двинулся к искрящейся инеем распахнутости и успел замереть в нескольких шагах от обрыва. Под ним, далеко внизу, простиралось мощное изогнутое тело Оби, угадываемое по припорошенной снегом желтизне суглинистого обрыва и каемке тополевника на правобережье.

— Экая могутная! — не удержался от восхищения Фролов, замерев над безмолвным разгулом света и снега, под которым таилась невидимая жизнь зимней Оби. К рекам, к певучей воде у Козьмы преобладало какое-то трепетное отношение. Сколько необъяснимого для детской души открывалось в апрельском неистовстве горных ручьев рядом с Полевским заводом, когда они, шумно вливаясь в реку, подкусывали галечниковые и песчаные берега, на глазах меняя их очертания, смывая и унося прочь еще вчера незыблемые островки и косы. Сколь благосклонна была родная речка к ребячьим забавам на медлительных плесах в пору летней лености воды… Часами напролет мог просиживать на берегу Козьма, подчерпывая ладошками песок и мелкий галечник и пропуская их сквозь пальцы, наблюдать, как легковесные песчинки увлекаются током воды, а грузноватые каменные окатыши, вальяжно покачавшись, замирают на дне. Какая это лакомая забава — наблюдать, как легко уносит вода с каемки приплеска мерцающее «кошачье золото», слюдяным слоем которого усыпан берег, будто здесь заводские прачки день и ночь напролет стирают обветшалые мундиры горных офицеров, обшитые по воротнику и рукавам золотой мишурой. В отроческой душе теснилось удивление — экая чудодеица эта вода!.. Козьма вслушивался в умиротворенные всплески речной струи, сбегавшей с мельничного колеса… Чудодеица!.. Она все может: петь, плакать, стонать, реветь, грустить… Однако же самым чудесным взрослеющему юноше казалась неизбывная работа воды, вращавшей заводские колеса.

В этой арифметической школе при Полевском заводе, где учился Фролов, его наставники вряд ли ведали об изысканиях итальянцев и англичан в области гидравлики. Пожалуй, даже уральский механик и строитель многих диковинных станков Никита Бахарев, воочию знакомый со шведскими заводскими новшествами, ничего не знал про опыты Торичелли, Вариньона и Ньютона, вряд ли кого-то из уральских самоучек волновали научные заботы их современника Даниила Бернулли, подбиравшегося к формулированию общей теории гидравлики установившегося течения. Уральские мастера плотинного и мельничного дела, не ведая о том, что заморское слово «гидравлика» переводится как «звучащая вода», тонко и точно понимали ее рабочее пение на лопастях водоналивных колес, приводивших в движение едва ли не всю горнозаводскую промышленность России. Не дожидаясь, когда же заморские и свои — русские — ученые одарят работный люд открытиями по части строительства вододействующих двигателей, практические мастера «водяного действа» на олонецких, тульских и уральских речках-невеличках заставляли взлетать песты в рудотолчейных ступах, вздыматься над якорными поковками многопудовые молоты, врезаться в металл свистящие сверла, образуя правильные пушечные стволы. Этого требовала жизнь страны, этого требовала тревожная сумятица на границах.

Когда Козьма Фролов впервые оказался на Екатеринбургских заводах, он был оглушен не металлическим лязгом и грохотом, а тем ловко найденным согласием, в котором пребывали все эти вертящиеся разновеликие валы, «кривые шипы», долговязые штанги, косозубые и бочковидные шестерни. И только когда миновало самое первое очарование многомудрым миром машин, пришло сознание первопричины заводской слаженности — всему этому скопищу дерева и металла двигательное начало дает опять-таки чудодеица-вода! Нет, не покоренный, не схваченный в узилища водоводных ларей поток, а река как существо, с которым человек обрел деятельное согласие — вот что не переставало восхищать ученика горнозаводской школы. Как молодо и накрепко уверился Козьма Фролов в этом своем открытии, когда в девятнадцать лет участвовал в сплаве груженных металлом коломенок по кипящей Чусовой и медлительной Каме до Нижнего Новгорода. Что может быть несговорчивей весенней Чусовой! Но вот летит по вспененной теснине коломенка и, если рулевой-кормщик не понимает норова реки, если нет согласия меж телом груженой коломенки и прихотливостью водоворотов,— то судно расшибается о первый же каменный выступ, именуемый в народе «боец».

Вот потому и замер восторженно над Обью уралец Козьма Фролов, чувствуя ее силу, сокрытую ледяно-снежным покровом.

В половине февраля старший штейгер Фролов отправился из Барнаула на Змеёвский рудник. Менялись местожительство и окружение. Но поприще для Фролова оставалось прежним.

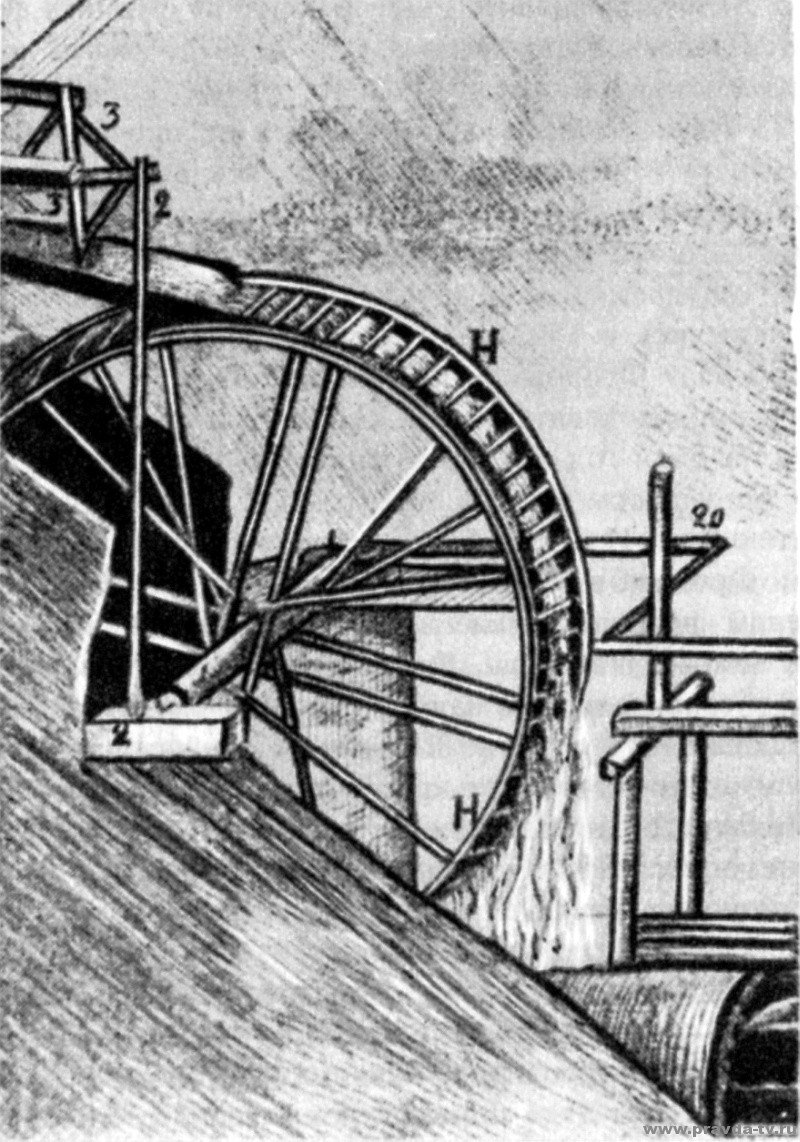

Два месяца — до полного наступления весны — было у Фролова на обдумывание, где разместится первый похверк. Штейгер не забыл совета генерала Порошина, осмотрел весьма придирчиво деривационный канал на берегу речки Змеевки. Около десяти лет назад здесь пытался запустить в дело пильную мельницу Ползунов. Штейгер проверил разницу уровней воды у плотины и мельничного лотка. Пожалуй, мельница и не должна была работать успешно — слабым был напор воды, а все из-за низкой плотины. Фролову в воображении представлялся канал с характером небольшой, но самодействительной реки. Затеплилась весна, и по мере сползания снегов с каменистых бортов речки Корбалихи проект штейгера обретал все большую ясность, согласуясь с рельефом местности.

Не день и не два провел Фролов в окрестностях рудника, осматривая их то с высоты сопок, то сажень за саженью изучая изгибы и перепады русла Корбалихи. И когда загулял над ней апрельский ветер, речная волна уже толкалась в тело новой плотины, а сквозь прорезь в ней, отделенная от Корбалихи доля (дериват) пошла по каналу почти рядом с рекой, но в то же время выше ее по уровню, сохраняя сообщенную запрудой высоту, чтобы обрушиться на лопасти водоналивного колеса в первом строящемся похверке. Пруд заполнился в первый же паводок и благодаря вешнякам1 напор воды в канале можно было регулировать, разрешая потоку ту силу, которая была необходима для вращения механизмов похверка. Но один похверк не мог решить всех затруднений с промывкой добытой руды. Стали поговаривать, что придется строить еще одну плотину и из нее выводить второй дериват.

1 Вешняк — запорное устройство для пропуска воды.

Козьма Фролов на совете горных офицеров доказал — нет в этом необходимости. Зачем сбрасывать в реку отработанную воду? Достаточно продлить канал и направить эту воду на второй похверк. Все дело в том, какой уклон задать каналу. Технически осуществить фроловский замысел было нетрудно, тем более что Порошин приказал обеспечивать штейгера и людьми и потребными материалами. Правда, когда весной 1764 года состоялся пуск Нижне-Корбалихинского похверка, то маловодная весна чуть было не пошатнула авторитет Фролова — колесо второй фабрики едва-едва вращалось. В толпе приемщиков нового сооружения кое-кто ехидно улыбался — вот вам и хваленый гидростроитель! — но Порошин провел всю свиту горных инженеров к плотине. Увидел — вешняки подняты до упора, запас воды в пруде мал. Генерал постучал концом трости в щебенистую насыпь и распорядился:

— Поднять на два аршина! Будущей весной скопится вода и для второго похверка и для прочих будущих, намеченных господином штейгером.

Слова прозорливого Порошина подтвердились через год, когда Козьма Фролов был занят подготовкой строительства следующего рудообогатительного узла, нанизав его на нитку того же деривационного канала. Однако пуск третьего похверка затянулся на два года — слишком много скальных выступов преподнес проходчикам канала береговой склон Корбалихи.

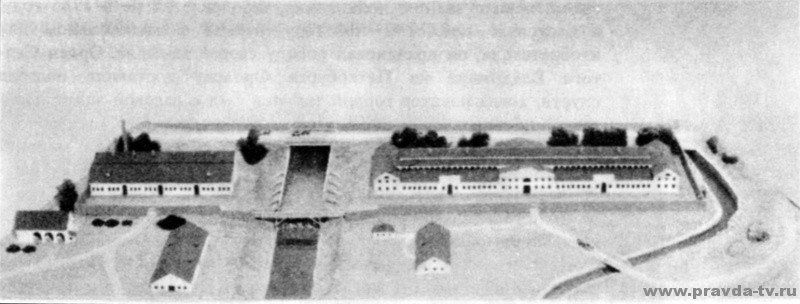

Уже в 1770 году на том же канале был возведен и четвертый похверк. Подобной гирлянды фабрик, размещенных на одном, искусно отведенном от пруда водном потоке, в то время не знало ни одно горнорудное заведение России.

Генерал Порошин в начальный период этого строительства рапортовал Кабинету императорского двора: «…Корбалихинский похверк весьма изрядно построен. А в новой фабрике намерен и обещает (Фролов.— А, Р.) то машинное действие устроить еще способнее…»

О чем же размышлял Козьма Фролов, когда впервые увидел работных людей Змеевского рудника, переносящих на себе истолченную руду от одного промывательного ящика к другому? Он углядел главное неудобство — слишком долог путь руды, слишком много перемещается она в носилках — великое множество промывальщиков занято тем, что могла бы делать умело направленная вода. И Фролов решил начать с доставки руды от места ее дробления к похверкам.

На новой фабрике, самой первой, руда от «толчейного стана» поползла вверх в небольших бадьях. Не сами по себе ползли бадьи, именуемые «собаками» за визгливый скрип от соприкосновения бадей с направляющими лежнями,— подтягивались они канатами, которые наматывались на валы, приведенные в движение шестернями, сочлененные с водоналивным колесом. Причем вал, поднимавший руду, снабженный двумя шестернями с разнонаправленными зубьями, позволял одну бадью гнать вверх, а навстречу ей опускалась порожняя. От того же водоналивного колеса приводились в движение и крестовины — они ворошили руду в сепарационном бассейне. Всего два человека занимались теперь подачей руды от «толчейного стана». Один из них грузил бадьи, второй, дождавшись, когда очередная бадья доползет до помоста, опрокидывал бадью в желоб сепарационного бассейна, который Фролов именовал «большим ящиком промывательного стана». Начинка этого ящика состояла из нескольких валиков, ощетинившихся ярусами крестовин. Сквозь специально устроенные щели в днище промывательного стана наиболее тяжелая часть руды успевала попасть в отстойник, а легкоемываемый компонент уносила вода по желобам далее, чтобы он, вновь взбаламученный крестовинами, оставил свою полезную часть в очередном отстойнике. Получалось несколько сортов руды — в зависимости от числа ступеней промывки. Для сегодняшнего инженерного глаза машины Фролова — ой как просты! Все на одном принципе — дифференциация по удельному весу. Но каким пространственным воображением надо было обладать новатору в восемнадцатом столетии, чтобы увидеть всю систему обогащения руды — увидеть разом и настойчиво осуществить в материале свое озарение.

Эта ступенчатость, каскадность обогащения рудного сырья была своего рода чистилищем — пустопородные частицы уходили в отвал! И все это осуществлялось единомышленницей Фролова — водой. Ей, единомышленнице, помог умница-штейгер толочь руду быстрее прежнего, не удовлетворившись однокулачковыми валиками, позволявшими производить удар пестом за один оборот. Трехкулачковый Фроловский вал и система крестообразных рычагов в сочетании со штангами заставила вздрагивать рудотолчейную ступу в три раза чаще. Но и это далеко не все, что предпринял инженерный ум Козьмы Фролова в самый начальный период работы на Алтае. При строительстве второго похверка Фролов распорядился переиначить привычный вал толчейного стана. Через трансмиссионный вал он ухитрился привести в движение сразу девять тяжелых пестов, дробивших руду, и каждый из них мог работать автономно, любой пест в нужный момент останавливался и его можно было починить или заменить.

Порошин, принимая новопостроенные рудообогатительные фабрики, не забывал о продвижении Фролова по службе. Разумеется, повышение утверждалось в Кабинете императорского двоpa. Генерал представил Фролова к очередному званию в 1765 году, а утвердился он в звании шихтмейстера лишь через два года. За это время Козьма Фролов успел построить несколько конных рудоподъемников на Преображенской шахте, новый похверк на Семеновском руднике. Но даже если бы Порошин не был благосклонен к Фролову, он не мог бы не заметить, что сбываются его надежды — поток добытой и обогащенной руды заметно возрос. Колывано-Воскресенские заводы в конце семидесятых годов XVIII века выплавили 21 пуд золота и 674 пуда серебра. Цифра для Алтая небывалая. Подобный успех не мог быть не замечен. Именно в этот период Фролов получил офицерскую шпагу, а вместе с ней и дворянское звание.

Через год после присвоения звания шихтмейстера Козьма Фролов подал в канцелярию Колывано-Воскресенского горного начальства рапорт. То было обычным делом того времени. Хочешь получить повышение — пиши прошение. А там уж как соблаговолят… Фролов написал: «…если я окажусь ныне достойным к повышению чина и отдания мне надлежащего старшинства, то о том в высочайший Кабинет милостиво представить. Дабы я был сравнен с моей братией».

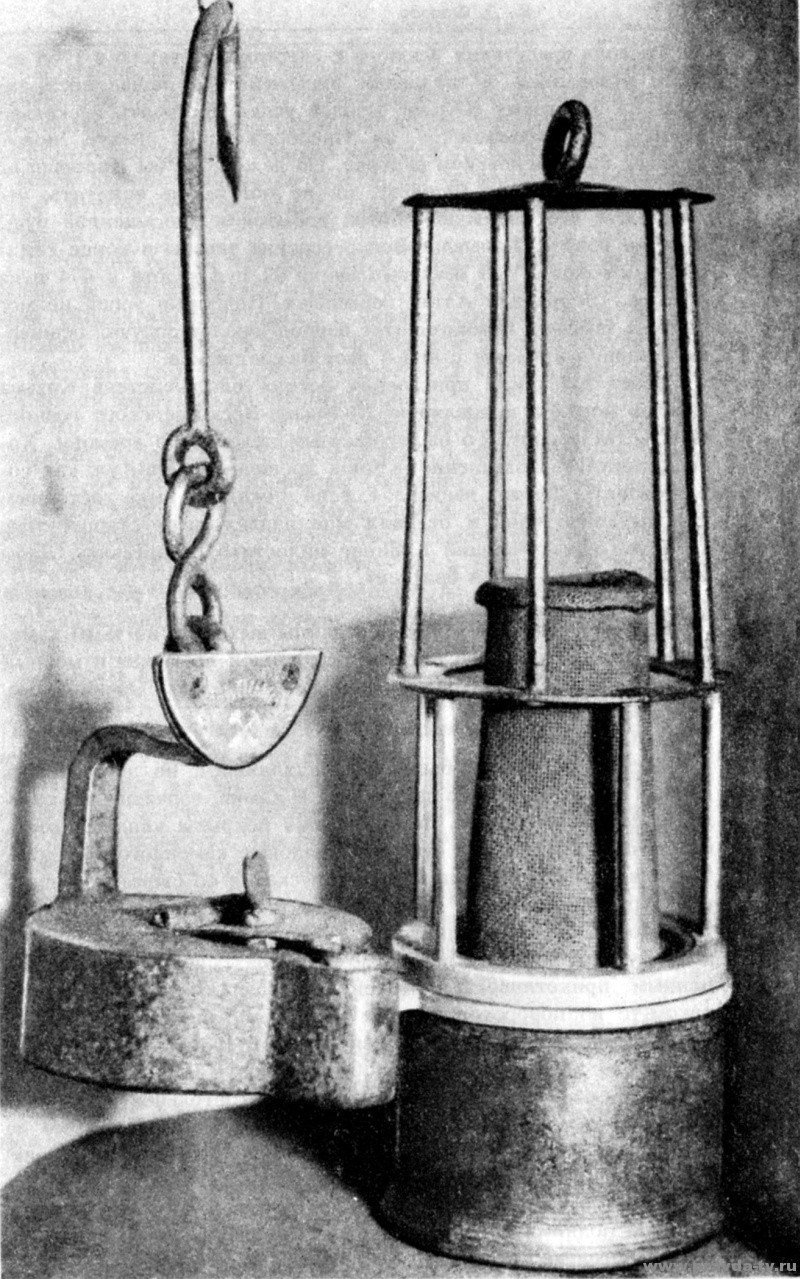

Коптящий язычок горняцкой лампы выхватил из тьмы каменистый свод, скользкие ступени деревянной лестницы и мокрый башлык идущего впереди унтер-шихтмейстера Овчинникова. Фролов остановил его:

— Передохнем.

Место для отдыха было малоподходящим, но день, проведенный в шахте, давал о себе знать. И камни, торчащие из кровли, и деревянная крепь были бисерно покрыты каплями воды, она сочилась из стен и стекала к подошве каменного коридора, уходя в темноту. Козьма Фролов спускался со своим помощником в рудничные забои Вознесенской шахты для осмотра работы насосов, откачивающих воду, а теперь он вместе с Овчинниковым устало двигался наверх ломким подземным путем, подчиненным прихотливости штолен, восстающих выработок. На каком-то из поворотов огоньки в лампах заплясали на сквозняке и стали согласно клониться в одну сторону.

— Как дальше? — спросил Овчинников.— Еще двадцать сажен подъема. Пойдем к стволу шахты или штольней?..

— Пойдем по Крестительской. У меня эта штольня все из головы не идет. Сколько труда положено, а пользы — пшик! Разве столько воды можно по ней в реку спускать…

По дну штольни змеился слабый ручеек. Это была та вода, которую поднимали из забоев работные люди ручными насосами. По штольне она лениво скатывалась в Змеевку.

— Не управляются, сердешные,— сочувственно проговорил Овчинников, подразумевая под «сердешными» тех людей внизу, что, позвякивая цепями, мерно раскачивали рычаги ручных насосов.— А это правда, господин маркшейдер, сказывают, дескать, в новой партии колодников есть особо секретные и среди них даже пугачевские генералы? — неожиданно спросил спутник Фролова.

— О том, братец мой, кому надо — ведают. Мне не докладывали,— не останавливаясь, ответил Фролов, и они надолго замолчали. Шорох влажных одежд и мерное хлюпанье сапог по дну штольни вмешивались в особую рудничную тишину, состоявшую из молчания камня и дробного перестука капель воды, расшибающихся вдребезги об это молчание.

Уже когда забрезжило устье штольни и свет лампешек стал ненужен, Фролов задул свею коптилку и, подвешивая ее к поясу, все же отозвался на вопрос Овчинникова:

— От этих пугачевских смут, окромя загубленных животов, рудникам одна польза — множество колодников. Вознамерились сами себя в генералы произвесть — вот и расплата. А не подумали над тем — боголюбезное ли это дело — самозванство.

— Так, видно, воли хотели,— примирительно сказал Овчинников.

— Всем воли охота. Нам вот с тобой управляющий наш Леубе воли в строительстве не дает. Отказывает господин Леубе. Так что ж — бунтовать да себя в генералы возводить? Нет, братец, генерал у нас один на все заводы — господин Ирман.

Они вышли из мокрого жерла штольни на свет. Солнце над окрестными сопками пребывало в кратком состоянии предзакатной нерешительности, как бы раздумывая, греть ли землю еще или опуститься за холмистый горизонт.

— Сдается мне, господин маркшейдер, что недолго осталось нам здесь служить,— с сожалением сказал Овчинников, отогреваясь от подземного озноба у разложенного костерка.

— Что за блажь тебе в голову стукнула? — пристально посмотрел Фролов на помощника.

— Да ведь Леубе пообещал — руды в шахтах осталось лет на десять, а вода все пуще поступает. Сами же видели — топит вода рудник. По всем статьям топит.

— Она и будет топить. Вода — не беда. А коли беда, то ее можно во благо обратить. Как направишь… Что же до руды касаемо, то надо определить — какой руды? Той, что давала заводам по тыще пудов серебра в год, или той, которой стали отработанные горизонты заваливать? Ты, чай, знаешь — ту отвальную руду на пробу брали. Есть в ней серебро. Пусть не так много, как иным хочется, но есть. Жаль, что Леубе не желает из гордыни выйти. Успехи прошлые ему спать мешают, когда под его началом Змеёвский рудник давал казне великую прибыль. Шутка ли — добывали из четырех шахт по два мильона пудов руды! А руда была! Сливки, а не руда! Одного понять Леубе не может и не желает, что под слоем сливок — кислое молоко…

— Пастор — одно слово. Что он поймет.

— Пастор — это не про нас. Пастор он для Гериха и для прочих немцев. А для нас с тобой — бергмейстер! Сказывали, что в бытность свою на родине обучался он во Фрейбергской горной академии и в рассуждении руд понятие имел высокое. Да ты был ли у него хоть раз в квартире?

— Недоступно мне туда…

— А мне доводилось. Такого собрания горнэрцов1, как у Леубе, я отродясь не видывал.

— Что ж он тогда не может рассудить, что руды с глубиной скудеют?

— Эх, милок. Кабы наш рудник да на молочную кринку похож был. Это я тебе так, в сердцах, на Леубе высказался. А тут,— Фролов притопнул легонько,— тут, брат, не один слой сливок, и не один слой пустопородный. Ты, чай, слышал, как в древнем чудском забое нашли скелет человека с кожаной сумкой и бронзовым молотом? Чудь2 — вот кто снял первый слой сливок здесь. У того рудокопа в сумке полно серебряных самородков было, да больно неосторожен оказался — придушило его кровлей… Мы-то в землю лезем — крепь ставим. Лезем уже какой десяток лет, а только три-четыре года назад добрались до второго слоя, который природа будто нарочито слила в эту богоданную чашу. Да еще и змей вокруг горы наплодила, чтобы караулили богатство.

— Да, при мне вспоминал здешний старожил Дорофей Головин — он тут был еще в те годы, когда немецкие ученые люди проследовали на восток. Рассказывал — больно уж восхищался один, кажется, Гмелин, нашим краем. О своей земле вспоминал да приговаривал, мол, если б наша земля в Германии была в таком обилии, то вся почва была бы так раскопана, что нельзя было бы и шагу ступить, не угодив на провал.

— Да наш Змеев уже почти таков. Оглянись — вокруг одной горы четыре шахты. Да если б вдруг обрушилась половина горы в преисподнюю, то вторая, источенная нашими бергалами3, предстала бы пред ним как вон тот обрыв речной — весь в ласточкиных норках.

1Горнэрц — образец руды, минерала.

2Чудь — легендарный народ, проживавший на Алтае в бронзовом веке.

3Бергал — (уральск.) горнорабочий

При этих словах в памяти Фролова в который раз зримо возникла картина хитросплетений и пересечений всех штатных стволов, штолен, квершлагов и ортов1, пронизывающих недра Змеиной горы… Он знал ее наизусть, на ощупь проверил каждый поворот и уклон подземных ходов, они росли и ветвились на его глазах при свете горняцких коптилок. Может быть, именно это редкое чувство пространства и позволяло маркшейдеру Фролову видеть громоздкую и непонятную непосвященному систему не по каждому горизонту в отдельности, а всю сразу, мысленно охваченную в момент счастливого озарения. Он видел гору каким-то иным зрением. Не сотни работных людей уныло копошатся в ее глубинах, а умница и добродеица вода поет в ее недрах, поднимая бадьи с рудой, вращая валы и шевеля рычаги водяных насосов. И человек — без него жизнь горы невозможна — человек-соумышленник ревниво направляет силу воды.

11 Квершлаг, орт— горизонтальные подземные выработки, не имеющие непосредственного выхода на поверхность земли.

— Придет время,— после долгой паузы раздумчиво проговорил Фролов,— закатится звезда и Леубе, да и генерал Ирман на своем посту не вечен. А мы с тобой, Овчинников, Змеевскому руднику еще послужим.

Отношения между Козьмой Фроловым и управляющим Змеиногорским краем Иоганном Леубе даже при большом желании трудно назвать дружескими. Думаю, что причиной недружелюбия была не пресловутая иноземная надменность, а скорее личностная слепота Леубе, не желавшего воспринимать всерьез какого-то сибирского самоучку, имевшего за плечами всего-то горнозаводскую школу. Недооценил выходец из профессорской семьи, саксонец Леубе Козьму Дмитриевича Фролова как инженера. Будь иначе — проект Фролова по механизации Змеиногорского рудника, составленный и поданный им на утверждение еще в 1772 году, не остался бы без внимания горнозаводского и кабинетского начальства на протяжении десяти лет. Дело, конечно же, не в том, что Леубе и его единомышленник Ирман — люди на Алтае заезжие. Иностранный специалист на русской службе в восемнадцатом столетии — случай рядовой. Дело в личности, в ее широте и способности оценить творческие возможности другого. Пример иных отношений: отзыв, и весьма благосклонный, о Ползунове, принадлежащий пастору Колывано-Воскресенских заводов, естествоиспытателю Эрику Лаксману. Слова признания даровитости сибирского инженера родились у Лаксмана, надо полагать, в те дни, когда они вместе с Ползуновым начинали стекольное производство в Барнауле, когда в тигле опытов вываривалась новая технология стеклоделия. Это был плод коллективного ума двух изобретателей, забывших в творческой горячке о том, что один из них русский, а другой родом из Финляндии. Подобного результата от долгого соседства Фролова и Леубе, говоря языком восемнадцатого века, не явилось.

Если верить формулярам, отражающим продвижение Фролова по службе, ему не препятствовали в получении очередного офицерского чина, но как считает алтайский историк Н. Я. Савельев, детально изучивший биографию новатора, «1768— 1779 годы„. Фролов был лишен возможности осуществлять свои творческие планы».

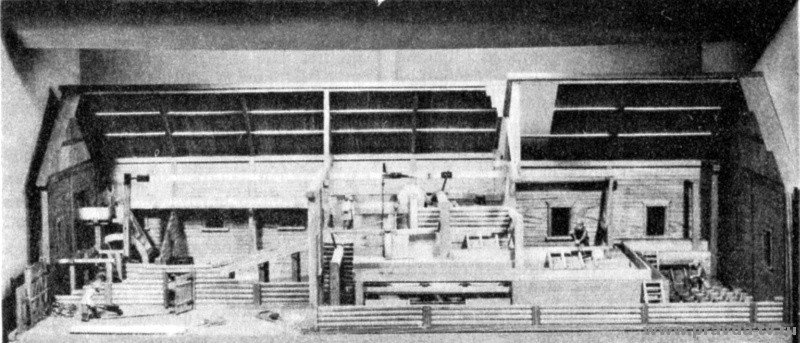

Однако же дела на Змеиногорском руднике к 1780 году стали говорить сами за себя. Весь рудник оказался затопленным почти до Крестительской штольни, то есть почти наполовину. Под водой остались богатые руды, и кривая выплавки серебра поползла вниз до уровня 1763 года — около четырехсот пудов в год. Кабинетскому начальству надо было спасать честь мундира и рудник. Ирмана от должности начальника заводов уволили. Вновь образованной Колыванской губернией и горным делом в ней стал управлять Меллер. Вот тогда-то и достали из-под сукна фроловский проект механизации рудника. Первым звеном в осуществлении проекта стало строительство конных водоподъемников на Вознесенской шахте. Лошадки помогали осушить шахту для продолжения разработки. Тогда же, летом 1781 года, Фролов, уже будучи управляющим Змеиногорским рудником, распорядился о подготовке в недрах Змеёвской горы большого «кунстштата». Это была огромная камера, высеченная в скальном грунте, в которой намечалось поместить вододействующий двигатель.

На поверхности рудника застучали топоры, вытесывая пологие дуги-сегменты будущего колеса, ритмично вздыхали кузнечные горны и постукивали по горячему железу молоты — готовилась оснастка для небывалой по размерам машины. Готовые детали колеса, задевая за стенки узких выработок, на спинах работных людей поползли под землю. К маю 1783 года, скрепленное болтами и скобами, устройство в «кунстштате» тускло лоснилось свежим деревом. За день до его пуска Фролов, может быть в тысячный раз, прошел тот путь, который предстояло завтра одолеть воде: вошел от речки Змеёвки в Луговую штольню, миновал чрево Вознесенской шахты и вышел к той же речке, но уже штольней Крестительской.

В самом начале мая, после торжественного молебна, священник вместе с офицерами, представлявшими Горный совет, спустился в шахту и окропил святой водой восемнадцатиметровое колесо и прочие части штанговой машины. В условленный час открылись створки на плотине и вода, докатившись до «кунстштата», ухнула в плицы колеса. Громадина, как бы вслушиваясь в себя, сделала один оборот, второй, третий… и закачались в подземном мраке локти шатунов и рычагов, давая жизнь водяным насосам. Через день рудничные служители доложили — вода в шахте опала на пол-аршина.

…Год спустя Фролов обсчитал выгоду от введения в строй новой машины, сравнительно с конными водоподъемниками. Содержание и работа последних обходилась в 1695 рублей 38 копеек. Вознесенская машина потребовала расходов в шестнадцать раз меньше — всего 300 рублей 99 копеек. Но это было уже год спустя, а тогда весной 1783 года и для генерала и для простого рудокопа польза машины была очевидной. Богатые горизонты возвращались к жизни. Меллер, приободрившись, разрешил Фролову составить проект механизации всего рудника.

В первоначальном варианте проект существовал уже более десяти лет. Оставалось внести в него поправки, подсказанные работой Вознесенской машины, которая умела поднимать только воду. Фролов расчислил добычу руды, водопритоки и соотнес все это с возможностями вододействующих установок. Проект был готов к декабрю 1783 года. На сей раз Фроловские машины должны были поднимать и воду, и руду из трех шахт: Преображенской и двух Екатерининских.

Было бы несправедливым видеть во Фролове только строителя гидросиловых установок. Подавая проект Меллеру, он упомянул, что Леубе, предрекая скорую кончину руднику, ошибался. Подсчитав запасы, Фролов доказал,— если добывать каждогодно по полтора миллиона пудов руды, то рудник безбедно может работать 73 года. «А если озаимствовать от прочих посторонних рудников и руд змеиногорских доставлять по одному миллиону пудов, то продолжится на 111 лет с лишним». Теперь сопоставим две даты. Строки, где названо 111 лет, написаны в 1783 году. Рудники (на время), а сереброплавильные заводы навсегда на Алтае закрылись в 1893 году. Такому долгосрочному и точнейшему! прогнозу Фролова относительно жизнеспособности рудников могут позавидовать и сегодняшние асы подсчета запасов. Всего-то на один год (из 111) ошибся Козьма Дмитриевич!!

Ему не удалось тут же, после подачи проекта, приступить к строительству. Из Петербурга пришло распоряжение — командировать Фролова в Кабинет с караваном серебра. А это оказалось делом нескольких месяцев. Но, даже и вернувшись на Алтай в ноябре 1784 года, Фролов вынужден был ждать разрешения на строительство машин еще полгода. Это был период междувластия на Колывано-Воскресенских заводах. В Барнауле выжидали — кто же займет кресло начальствующего? Неспособность Меллера поднять выплавку серебра повлекла за собой его смещение с поста. На место начальника заводов прибыл Гавриил Симонович Качка. Это был специалист горного дела, причем, не по должности, а по призванию. Можно безошибочно говорить, что это был горняк во втором поколении, поскольку его отец, мадьяр по происхождению, долгое время работал на заводах Урала. Там и родился Гавриил Симонович, воспитанный с младых ногтей в духе пристрастия к горному делу. С появлением на Алтае Качки змеиногорский проектант вздохнул свободнее. С поддержкой Качки, а тем более это происходило в присутствии представителя Кабинета генерала П. А. Соймонова, летом 1785 года проект Фролова наконец-то получил полное одобрение.

Вслед за этим событием на Змеиногорском руднике блестяще подтвердилась поговорка: «Русские долго запрягают, но быстро едут». Проект был осуществлен менее чем за год.

Что же удалось Фролову, получившему деятельный простор под покровительством Соймонова и Качки? Прежде всего: обеспечить кратчайший путь воде — пробить от пруда к водоналивным колесам подземный канал длиной 700 метров. Точность выхода канала к цели — снайперская. Это непросто и для сегодняшних маркшейдеров. Далее вода катилась по желобу и обрушивалась на колесо в Преображенской шахте. Машина ожила, и бадьи с рудой потянулись на поверхность с глубины более чем сто метров. Отстрадовав на Преображенской шахте, вода поторапливалась в подземную камеру шахты Екатерининской. Подземная машина управлялась с поверхности системой рычагов всего одним человеком. От рудоподъемника речная вода поспешала по штольне к следующему колесу, чтобы откачать воду подземную из самого глубокого Александровского орта. Вот где происходило обращение беды во благо. Откачанная вода поднималась до Гавриловского орта и, одолев подземный коридор, падала на колеса Вознесенской шахты.

По сути, все построенное под руководством Фролова в 1785—1786 годах было повторением наземного каскада вододействующих обогатительных фабрик — Корбалихинских похверков. Но когда подумаешь и попытаешься представить всю сложность подземного пути работяги-воды, с которой Фролов нашел согласие, то невольно просятся наружу слова восхищения. Впрочем, это восхищение высказано еще в прошлом веке инженером, будущим академиком Петербургской Академии наук Александром Петровичем Карпинским: «Кто посещал Змеиногорский рудник, тот, конечно, с удовольствием осматривал производимые на оном работы, превышающие, кажется, силы человеческие, и механические устройства, облегчающие труды рудокопателей при извлечении сокровищ из недр земных. Удивленный путешественник спросит невольно: кем устроены в глубоких храминах земли сии огромные колеса, каких не существует ни в одном из российских рудников; приводимые в движение водою, протекающей через длинные каналы, высеченные в камне? Изобретатель сего механизма есть берг-гауптман шестого класса Козьма Дмитриевич Фролов».

Берг-гауптманом шестого класса, что по табели о рангах соответствовало званию полковника, Фролов стал не в 1786 году, а несколько позже. В том году, весьма знаменательном для изобретателя, он праздновал победу своего замысла. Орден Святого Владимира из Петербурга Фролову доставили полгода спустя, когда новатор горной техники был с головой занят проблемой подъема руды из Вознесенской шахты. Это был пробел в подземном деривационном каскаде — на Вознесенской машины поднимали только руду. Для Фролова, коль рядом в той же шахте существовал вододействующий механизм, уже не было проблемы передачи движения с одного вала на другой. Затрудняюсь назвать природный прообраз нового устройства, придуманного Фроловым, но в человеческом обиходе нечто подобное встречается. Иначе как бы могло возникнуть на Алтае это залетное слово — «Патер-ностер». «Патер-ностер» — дословно переводится как четки. Кто знает, может быть, глядя на католика — а их на Алтае в то время было немало — перебирающего четки для счета молитв, Фролов впервые озадачился — а нельзя ли на бесконечный (закольцованный) трос нанизать бадьи с рудой? В движение трос приведет вододействующая машина. Сегодня уже не установишь — когда родился этот замысел. Осуществился он в 1787 году. Остается пока загадкой — почему сам Фролов через четыре года распорядился разобрать свой конвейер? Предположение Н. Я. Савельева о том, что конвейер задавал сумасшедший темп горнякам, не успевающим загрузить руду в бадьи, и это якобы явилось причиной демонтажа «патер-ностер» — вряд ли убедительно. Вероятно, со временем историки русской техники найдут более убедительный довод.

Пожалуй, «патер-ностер» был вершиной творчества Козьмы Дмитриевича Фролова. Все последующие годы его жизни — это попытка внедрить свои установки не только на Змеёвском руднике. И хотя тому способствовало положение Фролова на иерархической лестнице — он с 1790 года возглавлял все Колывано-Воскресенские рудники — полностью механизировать шахты ему не удалось. Не все из них располагались так удачно между двух речек, как Змеиногорские. В какой-то мере причина неуспеха видится в возрасте Фролова. П. А. Соймонов в 1788 году писал на Алтай Гавриилу Качке: «…Козьма

Дмитриевич пишет ко мне письмо, в котором, описывая труды свои, просит, как кажется, по слабости здоровья об увольнении…»

Весной 1800 года, будучи уже пенсионером, но оставаясь членом Горного совета, Фролов приехал в Барнаул. Вернуться в Змеиногорск ему было не суждено. Встретив первую весну девятнадцатого века, Козьма Фролов скончался, оставив по себе неутешную вдову, трех взрослых дочерей и трех сыновей, из коих сын Петр, став директором Колыванских заводов, построил первую в России конно-чугунную дорогу.

Памятник на могиле русского изобретателя Козьмы Фролова, установленный его сыном Петром в 1808 году, на бывшем Нагорном кладбище Барнаула, ныне уже не отыскать. Ныне там демонстрируются краевые достижения народного хозяйства. А гранитные блоки памятника старательно разметали по полям российской безвестности лихие молодцы в 30-е годы в припадке борьбы со всем отжившим. И для восстановления памятника не нашлось пока на Алтае ни сил, ни мужества, ни чести…

Глава из книги: «От махин до роботов». Очерки о знаменитых изобретателях, отрывки из документов, научных статей, воспоминаний, тексты патентов. М., «Современник», 1990

1 комментарий

Вощето первую паровую машину придумал Емеля из сказки, на базе печки и парового котла, на которой прикатил ко дворцу и тем самым выиграл,

у царя батюшки его дочь Несмияну…….